药品、家居用品和环境中的某些物质会影响产前儿童的发育。在《毒理学科学》上发表的一项研究中,研究人员测试了五种药物(包括咖啡因和血液稀释剂华法林)对斑马鱼胚胎生长的影响。

他们发现这五种物质都有相同的效果,都会损害成骨细胞的迁移,从而导致面部畸形。斑马鱼胚胎生长迅速、透明且在亲本体外发育,使其成为研究早期发育的理想选择。

基于斑马鱼的系统可以轻松筛查潜在有害物质,减少对哺乳动物的动物测试,并支持准父母为自己和婴儿做出选择。

无论是从出生开始还是通过生活中发生的事件,许多人的面部外观都存在差异。在世界范围内,超过三分之一的先天性异常与儿童头部或面部骨骼(颅面特征)的发育有关,一个常见的例子是唇裂和/或腭裂。

颅面差异的确切原因尚不完全清楚,但研究人员认为可能涉及多种因素。这包括遗传、妊娠父母的环境、饮食、某些疾病以及某些药物或化学物质。

致畸剂是已知会干扰胚胎或胎儿生长的物质。例如,建议孕妇避免饮酒和尼古丁。通常使用啮齿动物和兔子等动物来筛选潜在的致畸剂。但研究人员正在寻找更快、更便宜并减少对哺乳动物进行测试的替代方法。

这就是斑马鱼的用武之地。这些2-5厘米的小型淡水鱼生长速度非常快,一天内的发育程度相当于人类胚胎一个月内的发育程度。

“斑马鱼胚胎是透明的,并且在母体体外生长,因此我们可以监测活细胞发育过程中的行为,”东京大学生物科学系项目助理教授ToruKawanishi在进行这项研究时说道。

在过去的十年里,多个研究项目表明斑马鱼可以有效地用于检查致畸剂。然而,致畸剂损害或改变典型胚胎发育的确切机制仍在研究中。

该团队专注于涉及哺乳动物和鱼类颅面发育的一组细胞的特定遗传标记。在人类中,这些被认为是鼻子和下巴的一部分。

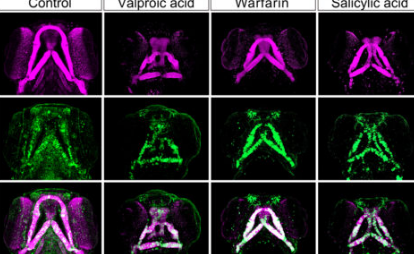

“我们操纵了斑马鱼胚胎的基因组,使成骨细胞发出绿色荧光。然后我们用已知会导致人类新生儿面部缺陷的化学物质对它们进行处理,并追踪整个胚胎阶段的骨形成细胞的轨迹,”川西解释道。

该团队测试了五种化学物质:丙戊酸(用于治疗神经和精神疾病)、华法林(一种抗凝剂)、水杨酸(常见于皮肤药膏)、咖啡因和甲氨蝶呤(用于化疗)。

他们发现,正如预期的那样,所有测试的化学物质在受精后96小时都会引起不同程度的颅面部异常。然而,他们对导致这种情况发生的机制以及发生的速度感到惊讶。

“头部的骨和软骨形成细胞,称为颅神经嵴细胞(CNCC),通常会从颈后部最初形成的位置移动很长的距离,到达其预定的目的地,例如下巴或鼻子,”川西解释道。

“令我们惊讶的是,无论每种化学物质如何在分子上作用于细胞,早期发育过程中成骨细胞迁移受损是所有五种化学物质导致面部畸形的原因。我们可以在短短24小时内看到这种迹象,此时斑马鱼和哺乳动物胚胎具有非常相似的形态和分子特征。”

结果表明,潜在存在一种通用机制,致畸化学物质通过该机制限制胚胎早期CNCC的运动,从而导致面部差异的发展。研究人员推断,其他物质引起的面部差异也可能遵循相同的机制。

Kawanishi说:“我们的目标是揭示细胞迁移受损的分子机制,了解为什么不同的化学物质会导致细胞迁移的共同缺陷。”

研究小组建议使用这种基于斑马鱼的系统作为测试跨物种致畸剂的另一种方法,以便让父母和医生意识到限制或避免它们。